1 минута

РАИСА СТЕПОЧКИНА: «КОГДА СОВСЕМ КОЧЕНЕЛИ, МАМА ОТОГРЕВАЛА СВОИМ ТЕЛОМ»

Коричневая чума своими грязными сапогами истоптала судьбы миллионов советских граждан. В одних концлагерях, гетто и других местах принудительного содержания погибло более 13 миллионов советских людей, из них 1 миллион 200 тысяч — дети. Тем, кто остался жив, пришлось пройти ужасы насилия, голод и холод. Пример тому судьба одной из жительниц поселка Кирпичного завода городского округа Серпухов.

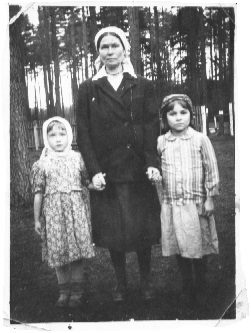

У Раисы Степочкиной удивительная и одновременно очень тяжелая судьба. Пережив ужасы фашизма, ей, ребенку, пришлось принимать участие в восстановлении народного хозяйства страны. При этом она всегда мечтала об учебе… и шла к своей цели, шла вопреки. Получив педагогическое образование, Раиса Назаровна более четырех десятков лет отдавала всю свою любовь и знания школярам Липицкой школы. О том, как детство украла война, — в рассказе малолетнего узника фашистского концлагеря.

«Мне было три года и две недели, когда в нашу деревню Жильково Ульяновского района Орловской области (теперь это Ульяновский район Калужской области) вошел немец. О наступлении фашистов предупреждали — они уже заняли все соседние деревни. Мы же почему-то надеялись, что нас это не коснется. Вокруг Жильково было много оврагов, и мы всей деревней забрались в самый глубокий: немцы войдут, никого не увидят и отступят. А они не отступили. Задержались. Пришлось возвращаться по домам. Издевательства были страшные: насиловали женщин, все отнимали, на наших глазах вырубали яблони для отопления печей. Мама, Прасковья Стефановна Власова, рассказывала, что до войны у нас росло 30 яблонь, когда же мы вернулись из концлагеря, то насчитали только пять деревьев. Полностью разрушили немцы и наш большой дом, который отец только-только построил.

Папу, председателя колхоза, забрали на фронт в первые дни войны. Больше мы его никогда не видели и о судьбе его до сих пор не знаем, хотя брат и пытался найти какие-то ниточки: вроде бы он погиб в Сталинграде.

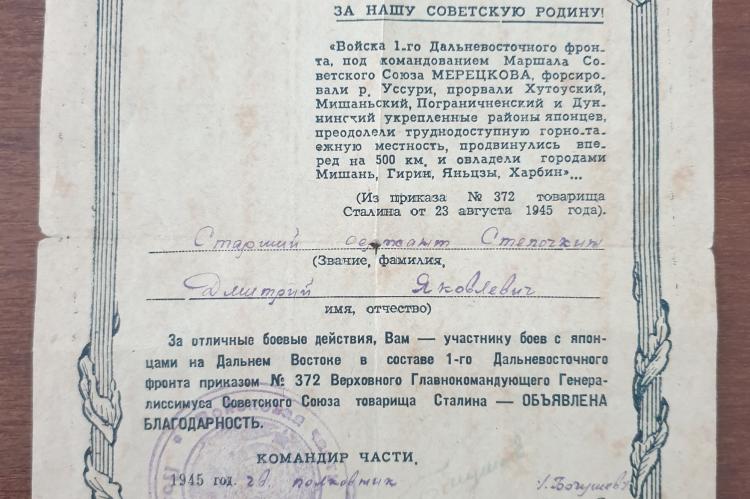

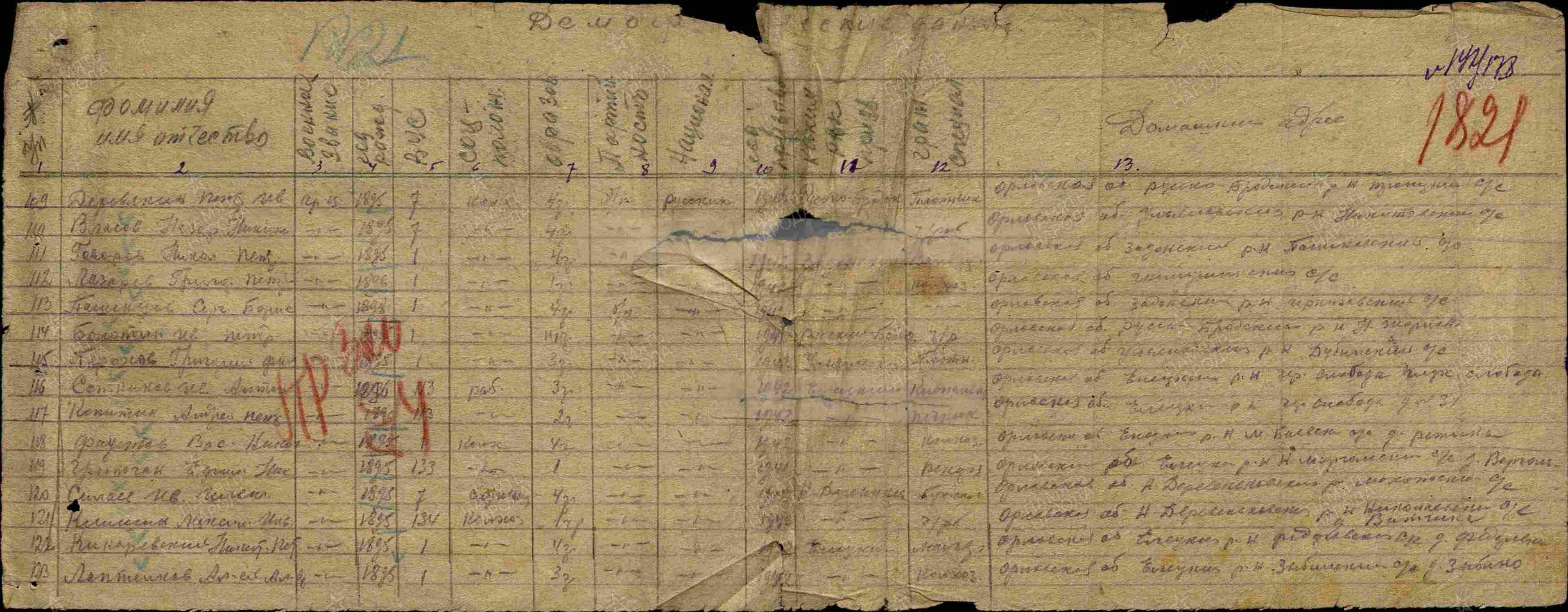

Согласно сведениям государственной информационной системы «Память народа», красноармеец Власов Назар Никитович 1895 года рождения, домашний адрес: Орловская обл., Ульяновский район, Никитовский с/с, 30.06.1942 года выбыл из военно-пересыльного пункта 18 армейского запасного стрелкового полка. Место отправки — УВСР 334 УВПС 98 (участок военно-строительных работ управления военно-полевого строительства). Далее след теряется.

Нас в семье было четверо: старшая сестра Мария, ей на начало войны было 20 лет, брат Назар, сестра Надежда и я. С Надей мы были погодки. Брат окончил четырехлетку, и его родители отправили в Козельск учиться в ремесленное училище. Когда преподавателям сообщили, что к Калуге подходят фашисты, то всех учащихся эвакуировали в Куйбышев, это его, по сути, и спасло. Знаете, если бы не та эвакуация, то мне даже страшно представить судьбу брата.

А немец нас начал выгонять: посадил в товарные вагоны и стал куда-то отправлять. Сначала это была Белоруссия. Очень долго там находились, потом уже погнали в Германию. Конечно же, в силу детского возраста мои воспоминания обрывочные, но я хорошо помню, что мы спали на сколоченных нарах, а кормили нас похлебкой из какой-то травы. Немцы делали детям уколы, с какой целью — неизвестно. Шприцы и иголки, по всей вероятности, не кипятили. После таких уколов образовывались болезненные, долго не заживающие раны, следы от которых у меня остались по сей день. Время от времени фашисты заходили в барак и забирали женщин. Обратно они не возвращались: их убивали после долгих издевательств.

Старшая сестра работала на заводе, мама убирала помещения. Мы же с Надей были предоставлены сами себе, носились по территории лагеря вместе с другими детьми. Как-то раз убежали. Пролезли под колючую проволоку и направились в сторону леса. Шли долго. Смотрим: бегают огромные собаки, как телята, снова ограждение из проволоки, на вышке стоит часовой с автоматом. Вдруг к нам навстречу идет мужчина с портфелем и обращается по-русски: «Что вы здесь делаете? Бегом отсюда! Срочно в лагерь», — и показал нам короткую тропинку. Кто он был? До сих пор не знаю.

Перед освобождением территорию вокруг лагеря страшно бомбили. Нашей семье, так как в ней имелись дети, немцы позволяли прятаться в укрытия, которые находились очень далеко — до них нужно было еще добежать. Мама хватала меня на руки, старшая сестра Надю, и бежали. Тут в самый последний день Мария, видимо, уже обессиленная, и говорит: «Мама, я больше уже не побегу, не могу! Что будет, то будет». Остались в бараке. К счастью, все обошлось. Бомбежка не тронула.

Освободили нас, как сейчас помню, 28 февраля 1945 года. Военные были почему-то в черной форме с пулеметами. Старшая сестра говорила, что это сибиряки, а вот мама утверждала — союзные войска. Мы передвигались по шоссе, и навстречу нам шли военные, военные, военные… Началось долгое возвращение домой. В родной деревне нас не было ровно три года: забрали в феврале 1942 года.

Ни документов, ни еды, ни одежды… Нам дали только лошадь, чтобы доехать до станции. Было очень холодно, мама забежала в какой-то немецкий магазин и принесла оттуда две перины. На одну нас посадила, из другой выбила весь пух, укрыв ею. Мы кутались-кутались, но все равно мерзли. Когда совсем коченели, мама отогревала своим телом. Так и добрались до железной дороги, а далее высадили: как хотите, так и добирайтесь. Дождались поезд, сели в вагон, поехали. Потом нас снова высадили. Вся железная дорога была разбита, добирались очень долго.

На одной станции мама со старшей сестрой ушли, чтобы узнать о том, когда придет следующий поезд. Мы с Надей на платформе остались сторожить два маленьких мешочка с личными тряпочками. И тут, как сейчас помню, из-под вагона выбегает мужчина, хватает эти мешки и убегает. Теперь мы вообще остались без ничего. И снова нас мама отогревала своим животом. Так и добрались до родных мест. Где-то на какой-то станции старшая сестра повстречала знакомую, которая рассказала, что возвращаться в деревню нет никакого смысла: все стерто с лица земли. Остановились на время в деревне Лашиха. Прожили в ней где-то месяц, мама с сестрой даже устроились на работу в колхоз. Но потом приняли решение возвращаться все-таки домой. Мы даже не знали, что дома нас, оказывается, все это время ждал брат…

Назар из Куйбышева сбежал. Как он рассказывал, до дома шел пешком. Какой-то дед его взял в подпаски: пас коров, лошадей и ждал нас. В деревне была нищета полная. На первое время соорудили сарай, в нем и поселились. Соседи нам дали картошку и какие-то семена, разбили огород. Спустя время помогли поставить дом, который был совсем маленьким, с миниатюрными оконцами, с соломенной крышей. Но вы даже не представляете, как мы были ему рады! Нам казалось, что лучше нашего дома нет. Одежды и обуви тоже не было. Благо, что лапти не разучились плести, взрослые онучи накрутят на ногу и ходят. Дети же в основном бегали босяком до глубокой осени. Даже в школу так ходили. Помню: был седьмой класс, вышла к доске по математике, отвечаю, а ноги мерзнут. Одну прижму к другой — отогреваю, потом переступаю на другую ногу — отогреваю. Уже к зиме мама нашла чьи-то галоши, я их подвязывала веревками и шла на учебу.

Учеба для детей была священна, да и не только для нас. Первым делом в деревне организовали школу. Под нее одна семья отдала свой собственный дом: в одной половине сами жили, в другой сделали помещения для занятий. До обеда учились вместе 1 и 3 классы, после — 2 и 4 классы. Чтобы учиться дальше, нужно было ходить в школу за три километра от деревни. Мама сначала не хотела отпускать. Но я так горько плакала, потому что все мои подружки отправились учиться, а мне приходилось сидеть дома, что в итоге мамино сердце дрогнуло.

Занятия не пропускали. Каждый день ходили три километра туда, три километра обратно. Идем вдоль речки, а на земле разбросаны останки немецких солдат, их каски, личные вещи. Ну валяется Фриц и пусть валяется: война стерла все эмоции, страх перед трупами, да и не до них было. Даже после долгожданной Победы жизнь оставалась тяжелой. Нам, как и всем, дали корову, за которой нас обязали ухаживать. Вставали рано утром. Мама подоит, и мы скорее бежим в пункт сбора сдавать молоко. Проверяли жирность строго. Во всем была строгость: государству сдавали яйца, теленка, даже зерно. Знаете, что я скажу: плохо было в концлагере, но и здесь нам приходилось нелегко. Праздники? Новый год? Мы даже не знали, что он существует. Только уже в классе 10‑м увидели и наряженную елку, и конфеты. Мы и дни рождения никогда не отмечали. Другое дело Рождество и Пасха, хотя батюшки и церкви у нас никогда не было. Одна балалайка на всю деревню, а все пляшут, поют. Народ, несмотря на все невзгоды, все-таки умел веселиться.

Окончила семилетку. Чтобы продолжить учебу, нужно было идти уже в районную школу, а она находилась за 10 километров от деревни. Надя училась, а мне сказали идти работать в колхоз. «Ни под каким предлогом в школу не пойдешь!» Причина была одна: не было одежды и обуви. И не купишь их — деньги мы в глаза не видели. Их тогда никто в глаза не видел, так как работали в колхозе за «палочки» — трудодни, — вся страна самоотверженно восстанавливала то, что разрушила война. Весь сентябрь я проревела. Видимо, маме надоело это все слушать, и она согласилась отправить меня в школу. Жили мы все в интернате, а по выходным приходили домой. От моей двоюродной сестры из Крёкшино привезли старое платье, мне его перешили, и в нем я, собственно, окончила школу в 1956 году. Училась хорошо, получила аттестат без троек.

Тут к нам в деревню приезжает мамин двоюродный брат, говорит ей: «Отпусти Раю в Подмосковье. Там она хотя бы работу сможет найти, на себя зарабатывать». Отпустили. Поехала я с дядей в Домодедово, где он жил. Искали работу, искали, но так и не нашли. Тут кто-то сообщил, что на кирпичном заводе в Серпуховском районе нужны люди. Поехала. Устроилась, гоняла вагонетки. Жить было негде. Приютила одна семья, Фроловы. У них я и прожила полгода, ну а потом вышла замуж.

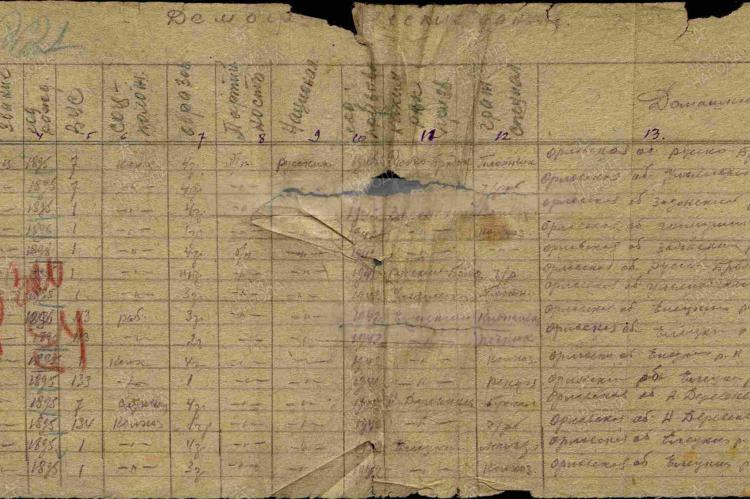

Супруг мой, Дмитрий Яковлевич Степочкин, был старше меня на 13 лет. Ушел на фронт в 1943‑м, когда исполнилось 18 лет. Был политруком, служил также на Дальнем Востоке, участвовал в боевых действиях против японцев. Имел много наград, но никогда о войне не рассказывал: не мог вспоминать убитых фашистами детей. Прожили с ним 50 лет. Грамотный человек, начитанный. Выяснилось, что наши деревни находились по соседству, а встретились здесь, на заводе. Судьба, наверное.

Дима все ходил вокруг меня, а я на него даже смотреть не хотела. Тут он мне то конфетку в карман положит, то знак внимания окажет… Тонко знал психологию. Одним словом, сдалась. Поженились. Родилась дочь. Я продолжила работать на заводе, а сама день и ночь думаю об одном: «Я должна получить образование, я должна получить образование». Когда дочке исполнилось пять лет, то решила поступать в пединститут. Почему на педагога? У меня и сестра Надя стала учителем, и все мои родные по материнской линии пошли по этой стезе.

Муж против не был: хочешь учиться — учись. Записалась на подготовительные курсы в Серпухове. Вспоминала школьную программу, изучая историю, литературу, химию. Мне казалось, что именно химию я знаю лучше других предметов. Сдала экзамены в областной педагогический институт им. Крупской, поступила на факультет биохимии. Не пропустила ни одной лекции. Приезжала домой и переписывала конспекты, а потом все по ночам учила. В 1971 году получила диплом педагога и начала преподавать химию в Липицкой средней школе.

Школе отдала более сорока лет своей жизни. До сих пор общаюсь со своими учениками, многие из которых стали уже дедушками и бабушками. Награждена знаками «За заслуги перед Серпуховским районом III степени», «За трудовую доблесть», многими другими медалями. Но самая дорогая из них, знаете, какая? Медаль «Непокоренные» за поддержку жертв нацистов и сохранение памяти о погибших в войне 1941–1945 годов. Мне ее вручили в 2015 году. На самом деле тему малолетних узников не поднимали годами, только лишь в 1996 году стали говорить о ней. Мы с сестрой начали собирать документы, делать запросы в архивы. Куда только не писали: в городов шесть или семь. В итоге ответ пришел, не поверите, из Калуги — там, оказывается, сохранились все сведения. Тут-то мы и узнали, что находились не в Польше, а именно в Германии. Дело в том, что с нами в концлагере было очень-очень много поляков, и польская речь звучала повсюду. Вот мы и думали, что находимся на территории Польши.

Детства у меня не было. Война и послевоенный голодный, нищенский период оставили след на всю жизнь. Сегодня, когда я узнаю, что в Польше сносятся памятники советским воинам, сравниваются бульдозерами могилы наших солдат, то поражаюсь: как быстро все поляки забыли, кто их пленил, кто их освобождал.

Мне уже 84 года. Меня часто спрашивают, как я сохранила до этих лет бодрость и силу? Я и сама не знаю. Просто мы — поколение детей войны».